3 ноября 1925 года в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены был похоронен скончавшийся в возрасте сорока лет советский военачальник и политик Михаил Фрунзе. В последний год своей жизни «генерал революции» был на острие ещё одного «фронта» – балканского направления внешней политики Советского Союза.

29 июля 1924 года под грифом «совершенно секретно» Политбюро ЦК РКП(б) была принята «Резолюция по балканскому вопросу». Документ говорил о создании комиссии под председательством Фрунзе (на тот момент заместителя народного комиссара по военным и морским делам, кандидата в члены Политбюро). В составе комиссии предстояло работать представителям НКИД, Болгарской компартии и Балканской коммунистической федерации, а также Революционного военного совета Российской республики.

На Комиссию Фрунзе возлагалась работа по реализации нового курса партии большевиков на Балканах, где основное внимание уделялось Болгарии. Он выражался в формулах: «переворот в Болгарии может быть успешным только при условии соответственной поддержки его в первую очередь на Балканах«, «базироваться нужно не на оружие, ожидаемое извне, а на то, которое берёшь у врага«.

Спустя четыре месяца координационный орган под руководством Фрунзе в официальных документах уже фигурировал не только как Балканская комиссия ЦК РКП(б), но и как комиссия Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ).

Июльская резолюция, по сути, подводила черту под прежним балканским курсом партии большевиков, который заключался в стремлении к вооружённому восстанию любой ценой. За год до назначения этих событий активный соратник Льва Троцкого Карл Радек на расширенном пленуме Коминтерна говорил в адрес болгарских коммунистов:

«Каждая массовая партия обязана рисковать и бороться даже со страхом поражения. Даже если она будет разбита… она покажет трудящимся массам, что является центром борьбы, вокруг которого они могут объединиться«.

В 1923 году большевистское руководство ещё демонстрировало абсолютную уверенность в скором начале новой волны мировой революции. Наиболее воодушевляющими выглядели события в Германии и Болгарии. В отношении первой считалось, что она вообще находится на пороге социалистического переворота.

Особенно большой энтузиазм проявлял Лев Троцкий. «Министр обороны» и, в глазах многих, наиболее вероятный преемник Владимира Ленина, явно не выигрывал от начавшегося введения НЭПа и сокращения победившей в Гражданской войне Красной Армии. Против него уже складывалась коалиция Григория Зиновьева, Льва Каменева и Иосифа Сталина. В руководство народного комиссариата обороны Фрунзе вводился этой коалицией во многом как противовес Троцкому.

По словам доктора исторических наук Александра Ватлина, «тройка» не могла допустить «облачение Троцкого в мундир главнокомандующего силами мировой революции«.

Участники II Конгресса Коминтерна. В центре — Владимир Ленин, Максим Горький и Григорий Зиновьев. Слева: Лев Карахан (второй), Карл Радек (третий), Николай Бухарин (пятый). Единственная женщина — Мария Ульянова.

А кроме того, начинался процесс установления дипломатических отношений Советской России с западными странами, и провоцирование политических переворотов в «капиталистических» государствах становилось контрпродуктивным.

Как полагает российский историк Илья Суздальцев, оппоненты Троцкого в Коминтерне «не стремились к осуществлению революции настолько, насколько было заявлено в официальных документах». Поэтому на германское направление поставили личности, успешно его завалившие (упомянутый Радек).

Иное дело – Болгария. За балканские дела у большевиков с момента учреждения в 1919 году Коминтерна отвечал Христиан Раковский. Весьма информированный американский журналист, работавший в послереволюционной России, Луис Фишер сообщал, что в 1923 году Раковский был снят с руководства Украинской ССР и отправлен в дипломатическую «ссылку» в Лондон из-за сближения с Троцким.

Тем не менее, ставка в Болгарии Москвой была сделана на бывших сотрудников Раковского по Балканской коммунистической федерации (вошедшей в состав Коминтерна) Георгия Димитрова и Васила Коларова.

Благодаря их стараниям Центральный комитет БКП в конце лета 1923 года взял курс на подготовку вооружённого восстания.

Мятеж начался в ночь с 19 на 20 сентября и спровоцировал на антиправительственные действия крестьянство. Эпицентром восстания стала северо-западная часть Болгарии. Упорные бои повстанцев с правительственными войсками продолжались несколько дней, но без поддержки горожан крестьянское восстание было обречено. Вместе с остатками повстанческих отрядов Коларов и Димитров эвакуировались в Югославию.

© Открытый источник

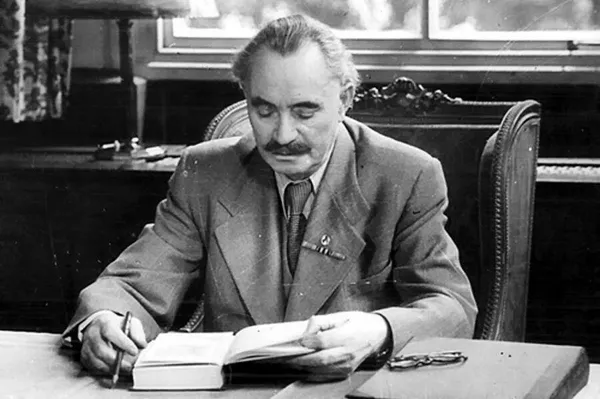

Георгий Димитров

Потери восставших составили до 10 тысяч человек. Многие активисты левых взглядов пострадали от прокатившейся по стране волны репрессий.

Из Югославии бежавшие болгарские коммунистические вожаки переместились в Вену, где в октябре 1923 года был создан Заграничный комитет БКП. Он ратовал за продолжение вооружённой борьбы. Однако Москва к тому временем утратила интерес к экспорту революции. 13 марта 1924 года Политбюро ЦК РКП (б) констатировало, что болгарское революционное движение должно рассчитывать исключительно на внутренние силы, так как помощь со стороны СССР невозможна. Данный поворот совпал с ослаблением позиций сторонников Троцкого в руководстве партии большевиков и Коминтерна.

Лидеры БКП были явно раздосадованы таким поворотом. В Москву из балканской страны поступали очень оптимистические оценки перспектив восстания против «буржуазно-помещичьего правительства». Их ретранслировали Димитров и Коларов, перебравшиеся в столицу СССР. Такой энтузиазм заразительно действовал на ответственных сотрудников советских силовых ведомств и МИДа.

Показательно, что Комиссия Фрунзе радужных надежд на скорую социалистическую революцию в Болгарии не разделяла. В конце июля 1924 года, к примеру, она расценила как создающий «атмосферу преувеличенных революционных ожиданий» материал в газете «Правда», где положение болгарского правительства рассматривалось, как всё более шаткое и рассказывалось о подготовке в стране «крестьянского коммунистического восстания».

О том, что руководители Болгарской компартии испытывали на себе в Москве воздействие противников «экспорта мировой революции» говорит резкое изменение их риторики в июле 1924 года. Так 21 июля 1924 года Коларов и Димитров обращались в ЦК РКП(б): «дать твёрдую директиву всем органам как партийным, так и советским… держать курс на болгарское восстание«. А через восемь дней вынуждены были официально заявить, что имеют «ясное представление о крайне тяжёлых последствиях, которые будет иметь новое поражение вооружённого восстания в Болгарии, поэтому авантюры не следует…«

Тем не менее лидеры БКП в самой Болгарии отступать от взятого курса на подготовку вооружённого восстания не собирались. Внутри партии шло быстрое развитие Военной организации. Во главе неё встал офицер, ветеран мировой войны Коста Янков. Благодаря его энергичным действиям у партии появилась широкая сеть партизанских отрядов (чет). Численность военной организации росла так быстро, что по масштабу она стала сопоставима со всей партией.

Демонстрация против белого террора в Болгарии. Москва, 1925 год

Видимо понимая, что процессы в балканской республике выходят из-под контроля, 9 декабря 1924 года Балканская комиссия издала постановление «О четничестве», в котором осудила индивидуальные выступления четников и обратила внимание ЦК «на опасность превращения чет в банды, могущие ускользнуть из-под руководства партии».

Но выступление этих самых чет в Болгарии остановить уже было невозможно. Тем более, что в начале 1925 года там активизировалось преследование формально запрещённой БКП. Улицы болгарских городов превратились в арену противостояния «красных» и «белых» боевиков. А 16 апреля 1925 года сторонники Янкова организовали в софийском соборе Святой Недели теракт, направленный против военного и политического руководства Болгарии. От взрыва бомбы погибли 213 человек, но, в основном, простые обыватели.

После этого в Болгарии было введено военное положение, а революционное подполье разгромлено. Вплоть до вступления советских войск в 1944 году левые силы пребывали в этой стране в незавидном состоянии.

Таким образом командование балканским «фронтом» для Фрунзе оказалось менее успешным, нежели фронтами Гражданской войны. Правда и его властные полномочия над бойцами революции за рубежом были куда как скромнее, нежели в Красной Армии.

Тем не менее и безрезультатным руководство Балканской комиссией бессарабцем по происхождению (как воспринимал себя Фрунзе) считать нельзя.

Используя положение руководителя профильной комиссии ЦК и ИККИ Фрунзе обеспечил поддержку инициативе румынских и бессарабских революционных деятелей по созданию Молдавской государственности на территории Приднестровья. Более того, это позволило ему стать основным докладчиком в Политбюро по данному вопросу и, преодолевая сопротивление руководителей Украины, добиться приданию автономии сразу статуса республики, а не области, как того желали лидеры КП(б)У.

Хотя, по основным параметрам Молдавская АССР среди других автономных республик явно выбивалась. Логика национально-государственного строительства в Советском Союзе говорит, что если бы Фрунзе в 1924-м не выбил бы для молдаван статуса автономной республики, то в 1940-м они вряд ли получили бы свою союзную республику. Ибо прецедентов перескакивания государственных образования в СССР из статуса автономной области в союзную республику не существовало.

Таким образом, если бы не поддержка руководителя Балканской комиссии Фрунзе, то к моменту распада Советского Союза Кишинёв являлся бы всего лишь столицей автономной республики в составе Украины.

Автор — Игорь Иваненко,

историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья